一開始看到書擺在架上,估計八成又是呼籲早上5-7點可有高效產能之類的研究,翻了一下才發現作者提出了每人每日,可自行創造出那關鍵兩小時來完成最重要的事。D編簡單整理如下,個人滿推薦第1和第4點,因為可行性高也讓人立即有感!

為了讓工作更有效率,最常出現的解決方法是:

減少休息時間?工作更多小時?

人體不是電腦,週遭環境也不是有規則可循的線路板和晶片。作者John Davis為哥倫比亞大學心理學博士,主要論述常見於《哈佛商業評論》、《神經領導力期刊》,研究範圍側重情緒神經學和商業領導用途的有效結合。

1. 每一個決定點:停一停,找出最重要的事

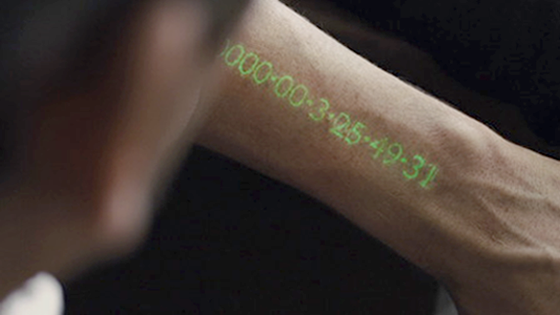

在許多不假思索之間,我們很快地從甲事務轉換到乙事務,像是一開啓電腦就從一封跳到另一封Email,回覆LINE丟出來的好笑訊息,這一連串動作就是指神經例行程序呈現”自動導航”的狀態。但其實我們的專注力、創意都有限,應該要將頭腦最清楚的時段,排給當時最重要的事,但怎麼分辨誰最重要?就是在結束一件事之後,先別急著進入下一件,用五分鐘讓大腦告訴你輕重緩急。

2. 好心情 v.s 壞情緒

先認識大腦處理的”執行功能”有哪些:做決策、規劃路線、短期記憶、克制慾望。在經歷過一系列上述運作之後,大腦效能就會降低。例如在努力無視各種社群通知之後,馬上要做出重要決策就會變得比稍早困難。除此之外,正面情緒會減緩、負面感覺會加速心智疲勞程度。所以試著觀察自己的”心智疲勞”程度,配合第一步的決定點,才能為當下找出最有效率的安排。

3. 學會如何”分心”

環境裡實在有太多可令人分心的事物,舉凡手機訊息聲、電腦螢幕上的分頁通知、同事隨機發問⋯等,大腦在人類演進過程,為了生存必須對週遭變化呈現高度警覺,所以想保持專注很難,不過這有兩項技巧可以學起來:A)移除所有可能令人分心的元素,B)學會”適度”地讓自己心思漫遊。這裡指的心思漫遊其實很像是分心,例如收拾桌面,看看窗外。

4. 運動和簡易飲食選擇

關於運動有益的論述不勝枚舉,不過本書提到一個較新概念:”適量溫和運動”(10-40分鐘消耗最大吸氧量一半的運動,例如輕快步行、或輕鬆慢跑等稍微流汗程度)使人擁有更強的自制力。實驗結果證明,這麼作能改善大腦指揮,例如作重要決策、或面對壓力時仍能冷靜下來。

飲食方面,別輕忽「水」的力量,年紀愈大,水分對認知能力和情緒的作用變得更重要。當我們缺少水份時,容易發怒、感覺疲倦、難以專注。

5. 聲音、光線、和桌面的影響力

催化生產力由高至低排序:安靜>單調持續的雜訊>斷斷續續講話聲。所以如果你是那位有能力影響辦公室文化的人,就盡可能遏止那些沒有重點的閒聊吧(戴上耳機也不失為一個好備案);光線,越呈光譜上的藍白光,越容易使人振????、而較昏暗的黃光,則有助於催生創意,主要是因為昏暗光線使人感到“較無拘束”;最後是桌面,桌面雜亂時就是在告訴大腦“快點看看我”,畢竟稍早提過,人腦就是會自然對週遭事物作出反應,所以騰出時間來整理一下吧!

書中除了有更多實例可以幫助理解,對於每一點的實際作法也有更精闢解說,有興趣的朋友可在讀冊、博客來,誠品等通路找到。

Deane也推薦妳看看

《Airbnb首位產品經理:5大步驟教你打造一支靈活的產品團隊》

《我在德國人身上學到的事|用話題、價值和另一件事,拉出行銷新戰線》

一天一點靈感,獻給知性的你!現在就來 follow 我們的IG:![]() 陪你把職涯走得更順利!

陪你把職涯走得更順利!

若你正在工作中遇到瓶頸...有些小卡關... ▶︎點擊看更多 BetweenGos 職涯服務

職場不是一個人的戰鬥,讓我們陪你把職涯走得更順利🌿一天一點靈感,獻給知性的你!歡迎追蹤我們的 IG 給你更多美好提案:)